卵子の成長、排卵、妊娠維持すべてに関わる甲状腺ホルモンの原料

私たちの身体は、いくつもの細胞によって構成されており、その数は35兆を超えるといわれています。これらの細胞たちは神経やホルモンから指令を受けることで、日々スムーズに活動をしています。

よって、神経やホルモンがとても重要であることはおそらく皆さんご存じなはずです。

今回は、普段生活する上ではあまり話題に上がらないホルモンなのに、妊活中や妊娠中ではかなり重要な"甲状腺ホルモン"の原材料になるヨウ素という栄養素についてお話していこうと思います。

まずは、甲状腺ホルモンの役割をざっくりお話しておきます。

甲状腺ホルモンは、主に身体の新陳代謝の調節を行うホルモンです。

脈拍数や体温、自律神経の働きを調節し、エネルギーの消費を一定に保つ重要な役割があります。

新陳代謝が盛んな子どもの成長や発育、大人では特に脳の働きを維持するために、欠かせないホルモンなのです。

甲状腺ホルモンを合成する甲状腺は、首の真ん中、のど仏のすぐ下に気管に張り付くように位置しています。

重さは約15~20gで、大きさは4~5㎝ほどの小さな臓器です。

外から見るとほとんど分かりませんが、女性の甲状腺は男性より少し高い位置にあります。

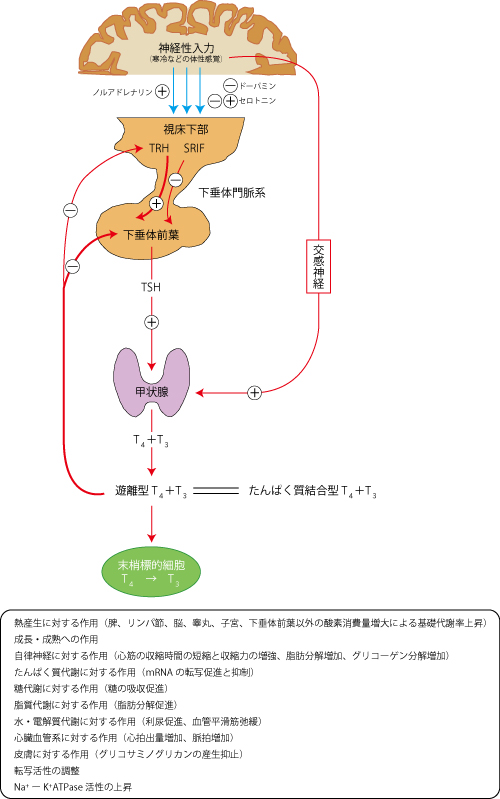

甲状腺ホルモンは、脳にある下垂体という臓器から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)により調節されています。

甲状腺ホルモンの分泌量が少なくなれば、TSHの分泌量が増え甲状腺を刺激します。

逆に、甲状腺ホルモンの分泌量が多くなると、TSHの分泌量が抑制されていきます。

脳の下垂体と甲状腺の間で上手にバランスをとっているのです。

何らかの原因で甲状腺ホルモンの分泌が過剰、または低下すると、身体のさまざまな部分で異常をきたします。

甲状腺機能亢進症や甲状腺機能低下症では、不妊症や流産率との関係が深くあるといわれるため、妊娠希望の女性は甲状腺機能を正常に調節しておくことが重要になってきます。

ここからが本題です。

妊娠に重要な甲状腺ホルモンの原材料であるヨウ素についてお話していきます。

最初にお話したエストロゲン同様、甲状腺ホルモンを作る為には原材料であるヨウ素が必要不可欠です。

単純な話ですが、ヨウ素の摂取が足りなければ甲状腺ホルモンが作れないですし、摂取過剰になれば甲状腺ホルモンがあり余ってしまう可能性もある訳です。

ヨウ素とは、私たちの体内では甲状腺ホルモンを合成する際の主原料となることから、人間の身体に欠かせない必須ミネラルの一つです。

必須ミネラルとは、人間の身体に必要なミネラル16種類のことで、ヨウ素以外には、鉄や亜鉛、カルシウムやマグネシウムなどなど…よく耳にする栄養素たちが含まれています。

それぞれ身体に必要なミネラルの量はかなり少なめですが、体内で作り出せる栄養素ではないので、食事からの摂取が必要不可欠です。

ヨウ素は、主に昆布やワカメ、海苔の食物中に天然に含まれています。

ヨウ素入りの食品は身体に良い食品とされており、健康食品などに大量に含まれていることがあります。

確かに、必須ミネラルで身体にも良い栄養素なのですが…

実は摂取すべき必要量は、かなり微量であることが分かっています。

その量は、およそ1日0.095~0.13㎎といわれています。

我が国では、ヨウ素を多く摂取する食習慣があります。

ヨウ素を多く含む食品である昆布は出汁として使用されていたり、ワカメや海苔はみそ汁やふりかけなどでよく登場していますよね。

また、食品だけでなく、うがい薬やのどの炎症、歯の治療に使われるルゴールの主要分であり、レントゲン検査の造影剤にも多量に含まれています。

その為、ヨウ素の摂取が不足していることはほとんど考えられません。

ちなみに、食事からの摂取量が少ない他国では、食塩や水にヨウ素を含め十分に摂取できるように工夫されているんだとか…

必要量以上のヨウ素の摂取は、甲状腺ホルモンの分泌に異常をきたします。

"過剰摂取=ヨウ素過剰症"と、こんなに単純な話ではないため、ヨウ素を過剰に摂取していてもバグを起こして、逆に甲状腺ホルモンを作らなくなり、低下症になるなんてこともあります。

もちろん、摂取が少なすぎれば甲状腺ホルモンの材料不足になるので、ある程度の摂取は必要です。

ヨウ素の摂取不足、過剰摂取では、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症などの甲状腺疾患の発症リスクがあるので、いい塩梅の摂取が重要になるのです。

ヨウ素の代謝について理解しておきましょう。

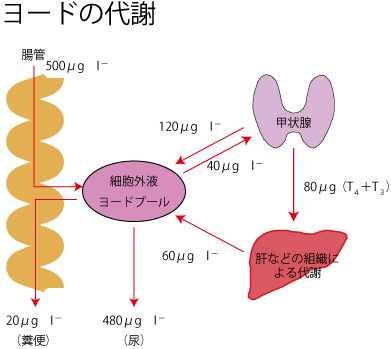

ヨウ素の1日の最低必要量は100~150μgで、その中で120μgが甲状腺に取り込まれ、80μgがT4、T3の形で甲状腺より分泌され、40μgがI-の形で細胞外液に放出されます。

分泌されたT4、T3は肝臓などの組織で代謝され、1日あたり60μgのI-を細胞外液に放出します。

細胞外液に放出されたI-の一部は胆汁中にも排泄され、一部は回収され(腸肝循環)ますが、少量が糞便中に、大部分が尿中に排泄されます。

このヨウ素の代謝に関わる微量元素であるセレンも理解しておく必要があります。

人はセレノタンパク質とも呼ばれる多数のセレン依存性酵素の機能のためにセレンを必要とします。

セレンはグルタチオンの酸化と自身の還元と連動して、過酸化水素や脂質過酸化物のような活性酸素種(ROS)を分解し、水やアルコールに無害化し減少させる能力がある抗酸化酵素です。

よって老化をストップさせる物質というわけです。

男性にセレンをおすすめすることがありますが、その大きな理由として、酸化的損傷から発育精子を保護し、後に成熟精子に必要な構造タンパク質を形成するためです。

話が脱線しましたが、甲状腺は人体で最もセレン含有量が多い臓器です。

ヨウ素と関係する「セレン依存性のヨードチロニン脱ヨウ素酵素」が重要です。

甲状腺ホルモンを活性型にしたり、不活性型にすることができます。

したがって、セレンは甲状腺ホルモン制御の役割があるため、正常な発生、発育及び代謝に必須の元素となります。

セレンをサプリで摂るのも良いですが、含有量の多い食品は

・ブラジルナッツ

・キハダマグロ

・調理したオヒョウ(大きいカレイ)

・グラスフェッドビーフ

皆様、積極的に食事からも摂ってみましょう。

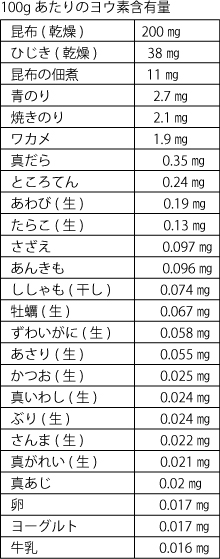

では、どんな食品に含まれていて、1日どのくらいの摂取が望ましいのでしょうか…?

先ほどお伝えしたように、ヨウ素の1日の摂取目安量は0.095~0.13㎎です。

多く含まれる食品を見ていきましょう。

主に昆布や海藻類、魚介類に多く含まれていることが分かります。

全て調理前の含有量なので、出汁として茹でたり、焼いたりすれば、ヨウ素が溶出され含有量は少なくなります。

例えば、ひじきの場合、1食約7gの乾燥ひじきを戻しますが、調理過程で70~90%ほどのヨウ素が溶出されていきます。

1食分である乾燥ひじき7gに含まれるヨウ素は約2.66㎎で、調理後のひじき1食のヨウ素含有量は0.266~0.798㎎になります。

ヨウ素の1日の摂取目安量は0.095~0.13㎎なので、ひじきを毎日食べるのはヨウ素過剰摂取の恐れがあり、あまりおすすめができないです・・・

ところてんの場合、1食150gで売られているものが多いため、かなりの要素を摂取することになります。

ヨウ素は過剰摂取に気を付けるべき栄養素ではありますが、摂取不足は甲状腺ホルモンの材料不足になるので、不足にも注意が必要です。

魚介類に関してはヨウ素の含有量が多めの食品とはいえ、1食で100g摂取していても1日のヨウ素摂取量には及びません。

調理すると100gあたりのヨウ素含有量も減少するので、過剰摂取になるからと魚介類を避けるのは大きな間違いということです。

ちなみに、ヨウ素を摂りすぎないようにと卵を避けていませんか?

卵は大体1個当たりが50g前後です。

となると、生卵1個当たりに含まれるヨウ素は0.008㎎ほどになります。

この数字を見れば一目瞭然で、卵は避ける必要がないことが分かりますよね・・・?

むしろ、卵には良質なたんぱく質やコレステロールが豊富に含まれていて、身体作りに持ってこいの食材です。

毎日5個の卵を食べていても、ヨウ素摂取量はおよそ0.04㎎で問題ないですし、タンパク質も約35g摂取することができます。

ヨウ素は必要!

だけど、摂取基準量は難しい・・・

おそらく昆布やひじき、ワカメなどの海藻類を少量摂取して調整するのは難しいでしょう。

なので、卵での摂取をおすすめしておきます。

日本は割とヨウ素過剰摂取国だといわれていますが、不足してしまっている人も中にはいます。

自身の摂取量が過剰でないか?不足していないか?

上記の含有量を見て、上手に摂取してみてくださいね。

ここでいくつか注意点をお話しします。

ゴイトロゲン食品の摂取は気を付けましょう。

ゴイトロゲンとは甲状腺腫誘発物質といい、甲状腺ペルオキシダーゼを阻害する物質です。

結果、ヨウ素の吸収を阻害してしまいます。

ゴイトロゲン食品とは、アブラナ科の生野菜、ブロッコリー、キャベツ、ケールなどです。

ブロッコリーを生で食べることはないかと思いますが、もしアブラナ科を食べるときは30分以上蒸らしてから食べましょう。

その他、

・水道水中のフッ素がヨウ素の吸収阻害をする

・グルテン、乳製品、砂糖、精製などもホルモンなどのバランスを崩す

以上、注意して行きましょう。

さて、甲状腺に異常をきたすことで甲状腺疾患の恐れがありますが、それぞれどんな症状があるのでしょうか・・・?

甲状腺の病気で代表的なものは以下があげられます。

・甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、代謝亢進、自律神経刺激などにより種々の臓器に影響が出る。

甲状腺機能亢進症の代表的な疾患がバセドウ病(別名:グレーブス病)で、80%以上はバセドウ病が原因で甲状腺機能亢進症をきたす。

バセドウ病は1000人中1~6人の割合で、男性より女性の患者が5倍多い。

甲状腺ホルモン(TSH)受容体に対する抗体(抗TSH受容体抗体)により甲状腺過剰刺激が原因と考えられる自己免疫疾患の一つ。

症状:脈拍が速い、動悸、手足の震え、多汗、暑がり、倦怠感、体重減少、情緒不安定、落ち着きがない、イライラ、不眠、口渇、抜け毛、息切れ、かゆみ、筋力低下、むくみなど

バセドウ病では、眼球突出(3割でみられる、喫煙者に多い)、甲状腺腫脹(甲状腺のある首部分は毎日鏡で見る部分なため、自身で気づきにくい。

60歳以上の高齢者の甲状腺は腫れにくいので病気を見逃すことがある。)

診断

・甲状腺機能亢進症でみられる症状が目立つ

・バセドウ病では甲状腺ホルモン検査で、T4、T3の高値、TSHの低値がみられる

・エコー、シンチグラム検査で甲状腺腫を検出する

*シンチグラム検査…甲状腺に集まる薬剤を注射し撮影する検査で甲状腺の形や大きさが分かる

薬剤がどのくらい集まったか計測することで、甲状腺機能を知ることができる

・バセドウ病では抗ミクロソーム抗体、抗サイログロブリン抗体、抗TSH受容体抗体が高確率で陽性(99%)になる

・アルカリフォスターゼの上昇、総コレステロールの低値がみられる

治療

・抗甲状腺薬の服用(甲状腺ホルモンの合成機能を抑制する薬)

⇒チアマゾール(メルカゾール)、プロピルチオウラシル(チウラジール、プロパジール)

・ヨウ素誘発性機能亢進症の場合、ヨウ素の摂取を控える

⇒ヨウ素を多く含む海藻類(昆布やワカメなど)

・アイソトープ(放射性ヨウ素内容療法、放射性ヨード療法)

⇒放射性のヨウ素を体内に取り込む

食事中に含まれるヨウ素同様で甲状腺に集まる

癌細胞を放射線で破壊する容量で作用するため、甲状腺腫の縮小がみられる

・外科的手術(基本は甲状腺全摘術)

⇒甲状腺を切除し甲状腺ホルモンの過剰分泌を治療する

手術後は甲状腺ホルモンの内服が必要

・甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンの分泌低下や甲状腺ホルモンに対する感受性の低下により、甲状腺ホルモン不足で末梢組織に種々の症状をきたす。

甲状腺機能低下症には、甲状腺自体に異常のある原発性、甲状腺を刺激する脳下垂体や視床下部に異常のある中枢性、末梢組織での甲状腺ホルモンの受容体の異常によるホルモン不応性の3種類に分けられる。

甲状腺機能低下症の代表的な疾患が慢性甲状腺炎(別名:橋本病)で、甲状腺に対する自己免疫が原因となり甲状腺組織を破壊してしまう。

橋本病は女性の10人に1人と高い頻度で、男女比は1対20~30人、30~50代の女性で多くみられる。

橋本病の約10%で甲状腺機能低下症の明らかな症状、約20%で軽度の症状がみられ、約70%では甲状腺機能は正常である。

甲状腺ホルモンは全身の組織に関与する重要な役割を持つため、甲状腺機能低下症の症状は多彩で、例えば活動力の低下からうつ病や認知症(痴呆)、と間違えられることがある。

症状:寒がり、発汗減少、嗄声、倦怠感、易疲労感、体重増加、低体温、月経異常、食欲減少、便秘、脈拍が遅い、息切れ、硬いむくみ(粘液水腫:目、顔、全身)、皮膚の乾燥、頭髪の脱毛、眉毛の外1/3の脱毛、こむら返り、アキレス腱反射の弛緩相遅延、活動の低下、記憶力の低下、言語緩慢など・・・

※嗄声…かれた声、しゃがれた声

※粘液水腫

甲状腺機能低下症により代謝がスムーズにおこなえなくなり全身がむくむ。

このむくみが重症化したものを"粘液水腫"という。

声帯や咽頭の粘膜がむくむと嗄声、舌がむくむと呂律が回らず言語緩慢、食べていないのに水分が代謝できずむくむので太るなど・・・

粘液水腫顔貌では、顔面のむくみ、瞼・唇の腫れ、頬の下垂、髪の毛や眉毛の脱毛、無気力な表情と独特な顔つきになる。

さらに重症化で、粘液水腫性昏睡がおこる。

治療を放置・中断することで、寒さなどの身体的ストレス・感染症をきっかけに、低体温により脳代謝が低下し呼吸困難を起こし死亡する可能性がある。

非常にまれだが、命に関わるので治療を行うことは重要である。

診断

・活動性の低下により全身で様々な症状がみられる

・橋本病ではホルモン検査で、T4、T3の低値、TSHの高値がみられる

・橋本病では深部エコーの低下を伴うびまん性甲状腺腫がみられる

※びまん性甲状腺腫…甲状腺全体がそのままの形で大きくなったもの

・橋本病では抗サイログロブリン抗体、抗甲状腺ペルオキシターゼ抗体が高確率で陽性になる

・総コレステロール、トリグリセリド、AST、CK、LDの高値がみられる

※トリグリセリド…中性脂肪のこと、肉・魚・食用油の脂質や体脂肪の大部分を占める物質

※AST…心臓や肝臓に多く含まれる酵素のこと、これらの臓器に異常があると高値になる

※CK…骨格筋に多く含まれる酵素のこと、筋肉の細胞が破壊されると高値になる

※LD…体内でエネルギーを合成する際に働く酵素のこと、肝臓、心臓、血液、骨格筋に多く含まれ、これらの臓器で異常をきたすと高値になる

・貧血がみられる

治療:甲状腺ホルモン薬の服用

⇒チラージン、チロナミン

勘違いされやすい甲状腺疾患

・様々な全身症状 ⇒ 自律神経失調症、更年期障害

・だるさ、無気力 ⇒ うつ病

・動悸、息切れ ⇒ 心臓病

・体重減少 ⇒ 癌

・むくみ ⇒ 腎臓病

・肝障害 ⇒ 肝臓病

・かゆみ ⇒ 蕁麻疹

・高血糖や尿糖 ⇒ 糖尿病

・血圧上昇 ⇒ 高血圧

・物忘れ、ぼーっとする ⇒ 認知症

これらの甲状腺疾患は、妊娠を希望する場合には治療が欠かせません。

明らかな不妊の原因ではありませんが、甲状腺異常のある方では流産、早産がわずかに多い割合でみられることが分かっているからです。

妊娠前は問題がなかったはずの甲状腺機能も、妊娠中は機能低下しやすいため注意が必要です。

妊娠初期の胎児は、自力で甲状腺ホルモンを合成することができません。

甲状腺ホルモンは身体の新陳代謝を調節するので、新陳代謝が盛んな胎児には欠かせません。

そのため、母体から甲状腺ホルモンを受け取っているのです。

妊婦の甲状腺ホルモンの必要量は、妊娠前よりも30%増加するといわれているのは、胎児にお裾分けしているからということです。

これだけ重要な甲状腺ホルモンを分泌する甲状腺機能に異常がある場合、胎児の発育が満足にいかず発達遅延を起こす可能性があるとされています。

ほとんどの甲状腺ホルモンの分泌過剰や分泌不足の場合、妊活中では薬の処方という手段が多いはずです。

抑制する、補充するのに手っ取り早いからです。

しかし、お薬は肝臓に負担をかけるもの・・・

こういったホルモンバランスに関しては出来る限り普段の生活で整えていきたいところですよね!

甲状腺ホルモンの原料になる"ヨウ素"の摂取が足りているのか、摂取しすぎていないか・・・?

普段の食生活を振り返ってみてください。

ついこの前、患者様に聞いたお話

半年前に甲状腺の数値を指摘されたが、タイミング指導を受けていた婦人科ではお薬の処方がなかった。

(ちなみに血液検査の結果を拝見したが、甲状腺ホルモンの分泌量が少ないことは一目瞭然だった。普通チラージン処方するのでは!?レベル…)

これまで卵は高コレステロール食品だから控えていたが、食べるようにアドバイスを受けたので1日3個は食べるようにしていた。

(食生活お伺いしたところ甲状腺ホルモンの原料になるヨウ素が足りてなさそう…毎日1個以上食べても大丈夫!むしろコレステロール必要だから食べましょう!とお伝えしました。)

なかなかタイミングでは妊娠に至らず、高度生殖医療を行うクリニックへ転院したところで、初期の採血検査を!

こんなにか…という量の血液を採取されて、検査項目には甲状腺ホルモンの項目が・・・!??

で、なんと・・・採血結果拝見すると・・・規定内の数値まで下がってました・・・(゜o゜)

これには驚きました。

その患者さんは鍼灸のおかげってお話してくれたのですが、いや、おそらく卵避けずに食べるようになったからなのでは…?と思いました。

もちろん、食べたものも自律神経が乱れていては、上手に消化吸収できませんから、鍼灸マッサージで自律神経を整えることも重要だったとは思いますが・・・

食事で身体はできている!を目の当たりにした瞬間でした。

皆さんも、ヨウ素の摂りすぎ、摂らなさすぎ、意識してみてください!

何かございましたらご質問ください。

銀のすず